LIT.LIVE

Interviews, Lesungen etc.

Minis alltäglicher Horror

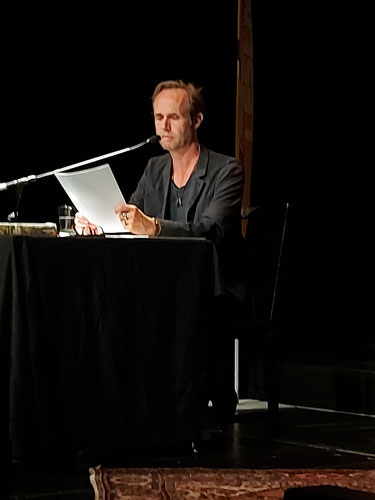

Lesung von Barbi Marković im OKH Vöcklabruck (Österreich) 28.5.2024

Ein bisschen ungläubig wirkt die Autorin immer noch, wenn sie auf ihren Preis der Leipziger Buchmesse 2024 angesprochen wird. Denn „Minihorror“ sollte eigentlich nur ein kleines Intermezzo zwischen zwei „ernsthaften“ Romanen sein. Dann aber fand die Jury die Geschichten von Mini und Miki, die in einem bonbonfarbenen Comic-Outfit daherkommen, „rasant, seriell und pop-affin“ und sprachen von einem „Buch, das man wie im Rausch ohne Unterbrechung an einem Stück lesen will“.

Bei der Lesung in Vöcklabruck gab Markovic ein paar launige Kostproben („Gusto-Stückerl“), die zeigen, dass das junge Paar Mini und Miki eigentlich nur ein role model für recht alltägliche Menschen ist (man vergleiche mit Bertolt Brechts Herrn Keuner!), die sich in ebenso alltäglichen Situationen wiederfinden, welche dann allerdings gerne in leicht surrealistische Horror-Endings ausarten. Dass in der Person Mini immer auch eine gehörige Portion Barbi steckt, darf nicht verwundern.

Es geht zum Beispiel um einem FKK-Urlaub in Montenegro („Ada Bojana“) und um einen gemeinsamen Putz-Sonntag zu Hause („Ordnung“), bei dem der deftige Satz fällt: „Die Ordnung ist ein Arschloch, schon das Streben danach macht etwas mit den Leuten“. Man erlebt einen „Perfect Day“ auf einer grünen Wiese bei Wien, bei dem die Gefahr erwächst, dass alle „glauben, dass noch alles gut ist, wenn es nicht mehr so ist“. Miki und Mini treffen einen „Freund“, dem es angeblich „hervorragend“ geht, der aber fünf Minuten später an der Bar in Einzelteile zerfällt. Und dann kommt noch eine Journalistin in die Wohnung („Die Bestie“), die eigentlich ein TV-Interview mit der Autorin (!) Mini führen will, dann aber zum Sujet für Minis nächste Geschichte wird.

Für die Zuhörer gibt es bei der Lesung ein belebendes Wechselbad aus Lachen und Befremden, aus Ironie und Selbsterfahrung oder - wie es die Leipziger Jury treffend formuliert hat -: die Erfahrung, wie „hinreißend komisch und bitterernst … unsere Gegenwart“ ist: „hinten die Kriegsverbrechen, vorne der Klimawandel, dazwischen die Banalität unseres tagtäglichen Lebens“.

https://www.preis-der-leipziger-buchmesse.de/de/preistraeger/

https://www.residenzverlag.com/buch/minihorror?_translation=de

Alles eine Frage der Einstellung

Doron Rabinovici liest im Kulturforum Fürth

Die Eltern des österreichischen Schriftstellers und Historikers Doron Rabinovici (geboren 1961 in Tel Aviv) redeten ungern über ihre leidvollen Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber eine Botschaft hatten sie für ihren Sohn immer parat: es kann wieder passieren! Daraus entwickelte sich für Rabinovici eine Leitlinie, die in seinem ganzen Werk sichtbar ist: gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen autoritäre Herrschaft. Im Kulturforum Schlachthof stellte er seinen aktuellen Roman „Die Einstellung“ vor, der sich - ganz zeitnah - mit einer fiktiven Führerfigur des neuen Rechtspopulismus befasst.

Darin verhandelt er im Wesentlichen einen intellektuell-moralischen Zweikampf zwischen dem Parteichef Ulli Popp (mit drei P!) und dem Pressefotografen August Becker, der die rechtsradikale Fratze des Spitzenkandidaten mit seiner Kamera bloßstellen will. Keine Frage: das ist ein politisch engagierter Schlüsselroman, in dem immer wieder Charakterzüge der FPÖ-Oberen Haider, Strache oder Hickl durchschimmern, der aber auch bekannte Fotografen wie Lukas Beck oder Robert Newald erkennen lässt.

Spätestens seit 1986 gilt Rabinovici als scharfsinniger Beobachter der politischen Strukturen in der Alpenrepublik, im Jahr der Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten war er Mitgründer des Republikanischen Clubs und bildete mit seinen Kollegen Robert Menasse und Robert Schindel eine Art Dreigestirn der Kritischen Wiener Schule. Für ihn schauen die Deutschen mit Pessimismus in die Zukunft, Österreicher aber mit Optimismus in die Vergangenheit! In der seit langem geführten Debatte über engagierte Literatur mit den Exponenten Sartre und Handke will er nur ganz persönlich antworten: „Ich kann nicht anders: was mir die Sprache verschlägt, muss ich zu Papier bringen!“

Dies tut er mit sprachlicher Eleganz und einem Hang zu feinsinniger Ironie. Seine beiden dialog-starken Protagonisten in dem Roman mit einem bewusst doppeldeutigen Titel sind keine Schwarz-Weiß-Bilder, sondern differenzierte Figuren, deren Abgründe sichtbar werden, die aber auch Ansätze für Sympathie bieten. Arthur Beckers Kindheits-Trauma - die Konfrontation mit dem Großvater - wiederholt sich, als er auf den aalglatten und medial versierten „Scheiß-Nazi“ Popp trifft. So wird „Die Einstellung“ auch zu einer nüchtern-kritischen Betrachtung der heutigen Medienwelt, gekennzeichnet durch den aufhaltsamen (?) Aufstieg der „nichtredaktionellen“ Medien“ und durch die Möglichkeit, mit Lügen die Wirklichkeit zu verändern. Ulli Popp nutzt in dem Roman seine Medien-Präsenz: „Ich komme als Aussätziger in die Arena und verlasse sie als Mitspieler“.

Besonders fatal wird es nach Rabinovici, wenn bürgerlich-konservative (ÖVP) mit rechtspopulistischen Parteien (FPÖ) koalieren. Dann geht es nach seiner Meinung zu wie bei einem Überfall in einer Fußgängerzone: „der eine rempelt den Passanten, der andere fängt ihn scheinbar hilfsbereit auf und klaut ihm dabei seinen Geldbeutel!“ Rabinovici mag derzeit noch nicht daran glauben, dass die Ära der Orbans, Salvinis, Le Pens und Höckes zu Ende geht, klammert sich aber an den Satz von Vaclav Havel: „Hoffnung ist das Vertrauen, das Richtige zu tun!“

Doron Rabinovici: Die Einstellung (Roman). Suhrkamp Verlag (Berlin 2022), 222 Seiten, 24,00 Euro

Im Faltboot nach Australien

Tobias Friedrich präsentiert in Fürth seinen Roman "Der Flussregenpfeifer"

Dass man mit Speck Mäuse fangen kann, gehört zum sprichwörtlichen Allgemeinwissen. Dass man mit der abenteuerlichen Geschichte eines bislang unbekannten Herrn Speck Leser einfangen kann, will nun der Schriftsteller und Musiker Tobias Friedrich beweisen. „Der Flussregenpfeifer“ heißt sein kürzlich erschienener Debütroman, in dem er von der verrückten Reise des Hamburger Elektromeisters Oskar Speck in einem Pionier-Faltboot erzählt. Der deutsche Abenteurer, ein „stiller Mensch mit eigenem Kopf“, startete 1932 in Ulm und kam sieben Jahre später in Australien an. Das Motiv der grenzwertigen Paddel-Tour: „Je weiter ich kam, desto weiter wollte ich“.

Im Rahmen des LESEN-Festivals stellte Friedrich sein voluminöses Werk vor und gab Auskünfte über die Höhen und Tiefen seiner zehnjährigen Langstrecken-Arbeit am Thema.

Bei Recherchen zu einem Sachbuch über verwegene Abenteurer von Odysseus bis zu Reinhold Messner stieß er auf die unglaubliche Geschichte des Oskar Speck und stellte fest, dass über diesen Mann außer ein paar kleineren Zeitungsartikeln noch nie etwas geschrieben worden war. Der entscheidende Kick für Friedrich war der Fund von Specks Nachlass (vor allem Tagebücher) im Australian National Maritime Museum in Sidney. So entstand das Projekt eines Romans zwischen Doku und Fiction, zwischen Abenteuer und Zeit-Panorama mit einem außergewöhnlichen Charakter im Mittelpunkt.

Oskar Speck (geboren 1907) würde man heute vielleicht als Extremsportler, Verrückten oder Lebenskünstler titulieren, jedenfalls war er ein seltsamer Vogel, ein erratischer Eigenbrötler, ein typischer Single mit nomadischer Veranlagung. Auf seiner Reise liest er Aphorismen von Mark Twain, z. B. den Satz „Das Geheimnis des Vorankommens ist das Anfangen“. Er ist kein deutsch-kolonialer Eroberer, kein Indiana Jones, sondern eher ein unpolitischer Entdecker einer Langsamkeit, die man sich in der beschleunigten Digital-Gegenwart kaum vorstellen kann. Einmal setzt er auf seinem Boot „Sonnenschein“ sogar ein Segel mit Hakenkreuz und wird 1939 bei der Ankunft in Australien als deutscher Spion in ein Internierungslager gesteckt.

Tobias Friedrich, der nebenbei (?) noch in den Bands „Viktoriapark“ und „Husten“ aktiv ist, berichtete auch von seinem Umgang mit der Stofffülle („900 Seiten wären locker möglich gewesen“), von seinen literarischen Vorbildern (T. C. Boyle und Carson McCullers) und von seinen sprachlichen Ambitionen: er will eine Balance zwischen Ironie und Dramatik finden; für das Prinzip der Ungekünsteltheit hat er sich einen Merksatz eingeprägt: „Wenn Schreiben nach Schreiben klingt, dann schreib‘ es noch mal!“

Angesichts der guten Spannungsdichte und der kinematografischen Bildlichkeit wäre es nicht verwunderlich, wenn aus dem Roman demnächst auch ein Film entstehen würde (Hauptrolle: Matthias Schweighöfer? Regie: Werner Herzog?). Vorläufig wäre Friedrich aber froh, die Auflagenzahlen seines Musiker-Schriftsteller-Kollegen Sven Regener zu erreichen!

Tobias Friedrich: Der Flussregenpfeifer (Roman. Nach einer wahren Geschichte). Bertelsmann Verlag (München 2022). 512 Seiten, 24,00 Euro

Der Weg zum Demokratie-Deutschen

Dmitrij Kapitelman liest in Fürth

Wie schnell sich die Zeiten ändern! Der Roman „Eine Formalie in Kiew“, den Dmitrij Kapitelman 2020 fertiggeschrieben hat und der im Januar 2021 in die Buchläden kam, wird nun in die Kategorie der Vorkriegs-Literatur eingeordnet werden müssen. Zukünftig dürften eher Titel wie „Die Schlacht um Kiew“ zu erwarten sein.

Dass aber ein Blick auf die Ukraine vor dem Februar 2022 aufschlussreich sein kann, bewies Kapitelman, der seit seinem achten Lebensjahr mit den Eltern in Deutschland (Leipzig) lebt, bei der - wegen Corona mehrmals verschobenen - Lesung in der Innenstadtbibliothek. Zwei Romane hat der 36jährige bisher geschrieben, beide haben - so erklärte der Autor - starken autobiografischen Charakter „mit nur kleinen dramaturgischen Freiheiten“. In beiden Romanen kommt er als Ich-Erzähler Dima vor, dazu auch seine Eltern Leonid und Vera. Während er in „Das Lächeln meines Vaters“ (2016) über eine gemeinsame Reise nach Israel schreibt und dabei die jüdische Identität der Familie erkundet, handelt die „Formalie in Kiew“ von den bürokratischen Mühen der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (und damit zwangläufig verbunden der ukrainischen Ausbürgerung!). Laut Kapitelman jr. hat es insgesamt drei Jahre gedauert und ca. 30 000 Euro gekostet, diesen doppelten Staats-Akt zu Ende zu bringen.

Der Schriftsteller wollte „Demokratie-Deutscher“ werden, d.h. gerade in dem Bundesland Sachsen, in dem die AfD hohe Stimmenanteile hat, das Wahlrecht erwerben. Die herrlich sächselnde Frau Kunze von der Ausländerbehörde weist ihn aber darauf hin, dass er sich in Kiew eine Beglaubigung seiner Geburtsurkunde besorgen muss. Und so wird der Roman zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und zu einer liebevoll-ironischen Betrachtung der ukrainischen Mentalität, die laut Kapitelman von einer „Kombination aus Zynismus und Pragmatismus“ geprägt ist.

Die Gullydeckel in den Straßen von Kiew sind die Bildsymbole für einen teilweise instabilen Staat, die Korruption ist ein fester Bestandteil der geschäftlichen Beziehungen (Kapitelman spricht formulierfreudig von „Entdankung“) und Wolodymyr Selenskyj galt bei seinem Amtsantritt 2019 als „Komiker-Präsident“ - heute ist er ein heroischer Pop-Star der sozialen Medien!

Der Roman von Dmitrij Kapitelman, der aus Angst vor antisemitischen Anfeindungen zunächst den Nachnamen seiner Mutter trug (Romashkan), ist ein sehr unterhaltsames Beispiel für migrantische Literatur: auf sprachlich originellem Niveau werden die Fragen von Heimat und sozio-kultureller Identität reflektiert, vergleichbar mit den Erzählungen von Abbas Khider („Ohrfeige“) oder Nadine Schneider („Drei Kilometer“).

Zum Nachdenken der Schlusssatz des Kiew-Romans: „Nichts ist so gleichgültig wie Nationalitäten. Wollen wir wirklich an so etwas Gleichgültigem zu Grunde gehen, liebe Landsleute?“

Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew. Hanser (Berlin 2021), 175 Seiten, 20,00 Euro

Das Böse ist immer und überall

Lesung Tessa Korber & Elmar Tannert

Kulturhof Langenzenn

am 6.5.2022

Möglicherweise heißen viele Zuschauer bei ARD und ZDF mit Vornamen Mimi, denn nur so ist die inflationär angewachsene Krimi-Dichte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu erklären. KomissarInnen und SoKos tummeln sich ab dem späten Nachmittag an europaweiten Tatorten, klären Mordfälle und private Probleme.

Mit fünf Veranstaltungen kommt dagegen das Franken Krimi Festival nach zweijähriger Pandemie-Pause richtig bescheiden daher. Die Volkshochschulen des Landkreisverbundes rund um den Sitz des Verlags Ars Vivendi in Cadolzburg haben ein kleines, aber attraktives Programm zusammengestellt, die Auftaktveranstaltung war im ausverkauften Kleinen Saal des Kulturhofs Langenzenn. Nach dreijährigem Umbau ist dort aus den alten und maroden Scheunen ein besonderer Veranstaltungsort für Theateraufführungen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Feiern, Hobby- und Künstlermärkte entstanden, der Anfang Oktober 2021 eröffnet wurde.

Während im Kulturhof schon für die anstehenden Freilichtbühnen-Sommertheater-Projekte geprobt wurde, startete im Kleinen Saal vor dem monumentalen Fachwerk-Giebel das Festival mit einem kombinierten Lesungs- und Musik-Programm.

Tessa Korber und Elmar Tannert stellten ihrem gemeinsamen Band „True Crime Franken“ vor, die VHS-Band Langenzenn unter Leitung von Emil Hubner an diversen Gitarren steuerte Songs mit kriminalistischem Hintergrund bei. Dazu gehört neben der oben genannten Mimi, die ohne Krimi nie ins Bett geht, auch der Haifisch mit Zähnen, der Kriminaltango, der EAV-Banküberfall, der mordende Gärtner von Reinhard Mey und als Endergebnis der „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley.

Das Buch von Korber und Tannert versucht einen ganz neuen Blick auf das Genre Regional-Krimi. Die beiden haben zwölf historische Kriminalfälle recherchiert und literarisch ausgeschmückt. Ähnlich wie bei Martin Suters Schweinsteiger-Biografie trifft hier Wahrheit auf dichterische Freiheit. Die spannende Frage „Wer war der Täter?“ steht natürlich nicht mehr im Mittelpunkt; nur bei dem seit 1920 bis heute ungeklärten Fall des Mordes an der Bauersfrau Kuni in Kugelau bei Waischenfeld unter dem Titel „Der harte Lauf“ - erzählt aus der Perspektive ihres Schwiegersohns Hans - ist dieses Spannungselement noch vorhanden.

Ansonsten geht es den Verfassern um Motive, Vorgeschichten, Tathergänge und historisches Ambiente. Besonders schillernd entfaltet sich dieses Spektrum bei der Geschichte über den Auftragsmord des Bamberger Domkapitulars Dalberg an einem nächtlichen Ruhestörer (1782), der in der Form eines Briefes von E. T. A. Hoffmann an seinen Freund Hitzig verfasst wurde. Ähnlich spektakulär sind die Wahnvorstellungen des in der Kulmbacher Plassenburg als Betrüger inhaftierten Alchemisten Krohnemann, der 1686 gehenkt wurde („Der goldene Apfel“).

Ein kleiner Tipp sollte zum Leseabend erlaubt sein: man muss nicht immer die ganze Geschichte vortragen, um den Zuhörern Geschmack auf ein Buch zu machen!

Tessa Korber / Elmar Tannert: True Crime Franken. Wahre Kriminalfälle von 1208 bis 1972. Ars Vivendi Verlag (Cadolzburg 2021), 224 Seiten, 16,00 Euro

https://arsvivendi.com/Buch/Search/9783747202272-True-Crime-Franken

"Hallo Nürnberg"

Anette Röckl

Lesung in Fürth (Mai 2022)

Wenn man wöchentlich eine Glosse mit dem Titel „Hallo Nürnberg“ schreibt, gehört schon etwas Mut dazu, die Stadtgrenze nach Fürth zu überschreiten. Aber Anette Röckl kann nachweisen, dass sie ihre journalistischen Anfänge bei den Fürther Nachrichten erlebte und die (ausverkaufte!) Lesung in der Geschäftsstelle der FN somit ein halbes Heimspiel ist. Dennoch wäre eine Umbenennung in „Hallo Franken“ oder - im Zeichen der grenzenlosen Online-Medien - „Hallo Welt“ erwägenswert.

Aus den humorigen Zeitungstexten sind mittlerweile drei Bücher geworden, das neueste trägt den Titel „Von Motten und Menschen“. Darin finden sich auch einige Dialoge fränkischer Moddn, die sich im Röckl-Kleiderschrank zwischen Handschuhen, Lederjacken und hautengen Sommerkleidern eingenistet haben. Nur gut, dass in der Wohnung der Autorin keine Mäuse ihr Unwesen treiben, sonst wäre der Buchtitel möglicherweise zum Plagiat geworden und der Steinbecks Johann hätte sich im Grab umgedreht!

Anette Röckl ist bekennende Dialektikerin und erklärt das Wort „Gschmarri“ zum schönsten Laut-Unikat, das die fränkische Sprache ausgerollt hat. Kommunikativ wirkt diese Formulierung für sie wie eine verbale Ritterrüstung gegen unangenehme Einfälle von Mitmenschen. Allerdings hat ihr der fränkische Zungenschlag eine große Bühnen-Karriere verwehrt, auch weil sie sich als Erlanger Studentin der Theaterwissenschaft weigerte, Sprechunterricht bei einem Herrn Draube - oder Traupe? - zu nehmen. Seitdem lagert im Röckl-Kühlschrank der Schokolad‘ und der Butter, dazu läuft der Radio - wahrscheinlich Radio F?

In den beiden vorherigen Bändchen spielte ihre Katze Joker eine Hauptrolle, die einzige Katze weit und breit, die eine Stammkneipe hat und dort den anderen Gästen ihre Schnurren erzählt. Ein musikalisches Erweckungserlebnis war ohne Zweifel das Konzert der damals 62jährigen Gianna Nannini in der Nürnberger Meistersingerhalle mit schnörkelloser Italo-Power: „ab jetzt heiße ich Anna Rock“! Erinnerungen an die „Leibesübungen“ in der 8. Klasse Gymnasium machten das Gerät Stufenbarren zum Hassobjekt - gleich darauf folgt der staubtrockene Sandkuchen und der babberdeckl-umhüllte Muffin.

Gerne ernennen wir Anette Röckl gendergerecht zur Spez*in, sie ist selbstironisch unterwegs, steht aufmerksam am Tor der kleinen Untiefen des Alltags, und wir bitten um Milde für alle, die ihre Bücher noch nicht gekauft haben.

Die drei Bücher von Anette Röckl („Meine Kneipen-Katze und ich“, „Neue Abenteuer mit der Kneipen-Katze“, „Von Motten und Menschen“) sind im Verlag Nürnberger Presse erschienen.

https://zeitungsshop.nordbayern.de/index.php/catalogsearch/result/?q=r%C3%B6ckl

"Meine Sätze sind Seile über Abgründen"

Zum 95. Geburtstag von Martin Walser

Wenn die Frage gestellt wird, wer die über 75 vergangenen und kriegsfreien Jahre in Deutschland kritisch begleitet und literarisch verarbeitet hat, wird man an dem Namen Martin Walser nicht vorbeikommen. Denn egal, welche Schublade der Neueren Deutschen Literaturgeschichte geöffnet wird - Nachkriegsliteratur, Politisierung der Literatur, Neue Subjektivität, Postmoderne -, immer kann man ein paar Bücher von Martin Walser darin finden.

Der Beobachter vom Bodensee hat aus dem Südwesten der Republik seinen wachen Blick - beschirmt von den markanten Augenbrauen - auf das Land geworfen und die eigenen Irrungen und Wirrungen mit den guten und schlechten Entwicklungen der Gesellschaft und der Politik in Beziehung gesetzt. Walser (geboren am 24. März 1927) startete als Kafka-Epigone, entwickelte sich zum sprachmächtigen Gesellschaftsanalytiker und -kritiker und zum agent provocateur gegen die political correctness, mittlerweile darf er als altersmilder, aber nimmermüder elder statesman der deutschsprachigen Literatur regelmäßige Statusmeldungen abgeben.

Es war im Sommer 1975, als ich ein Hauptseminar der Universität Erlangen zum Thema Martin Walser besuchte und erstmals realisierte, dass das Germanistik-Studium nicht nur aus Literaturtheorie und Sprachwissenschaft, sondern auch aus praktischer reflektierter Lektüre besteht. Die Romane von „Ehen in Philippsburg“ bis zu der voluminösen Anselm-Kristlein-Trilogie verrieten mehr über die Gesellschaft der Bundesrepublik als manches dröge Soziologie-Seminar. Ein Jahr später besuchte ich eine Lesung des Autors in Nürnberg, bei der es zu einem heftigen Schlagabtausch mit Hans-Bertram Bock, dem damaligen Feuilleton-Chef der Nürnberg Nachrichten, kam. Bock hatte es gewagt, Walser auf die Fragwürdigkeit seines DKP-Sympathisantentums hinzuweisen, was dieser mit einer dünnhäutigen Retourkutsche über die westdeutsche Literaturkritik beantwortete.

Angesichts dieser kleinen Szene war es nicht verwunderlich, dass Walser sich den Literatur-Papst Marcel Reich-Ranicki zum Lieblingsgegner erkor. Dieser hatte 1976 in gewohnt selbstherrlicher Weise über den Roman „Jenseits der Liebe“ geschrieben: „Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman. Es lohnt sich nicht, auch nur ein Kapitel, auch nur eine einzige Seite dieses Buches zu lesen.“ Dem setzte Martin Walser 26 Jahre später in dem Schlüsselroman „Der Tod eines Kritikers“ die Figur des Literaturkritikers André Ehrl-König entgegen - unschwer als Reich-Ranicki zu erkennen -, der auf mysteriöse Weise ums Leben kommt und als machtbesessener „Großkaspar“ charakterisiert wird.

All dies hinderte jedoch Walser nicht daran, mit der Novelle „Ein fliehendes Pferd“ 1978 zum Bestseller-Autor zu werden. Tausende von Deutschlehrern sahen in der Midlife-Crisis des „Kollegen“ Helmut Halm ihre eigenen Probleme trefflich gespiegelt und nötigten ihre Schüler zur Klassen-Lektüre. Die Verfilmung mit dem herrlich griesgrämigen Ulrich Noethen und dem Gegenmodell Ulrich Tukur als Klaus Buch tat ein Übriges.

Dass Martin Walser - ganz im Gegensatz zu seiner Tochter Theresia - mit der literarischen Gattung Drama nie richtig warm wurde (und übrigens auch umgekehrt die Schauspieldirektoren nicht mit seinen Bühnenstücken), belegt ein Beispiel aus Nürnberg: 1973 fragte Burkhard Maurer, damals der Dramaturg des Opernhauses, bei Walser nach, ob er nicht für ein „Musical“ über den Liedermacher Jörg Graf eine Textfassung schreiben wolle. Walser wollte und begann dann mit Recherchen zu dem historischen Umfeld - auch im Nürnberger Stadtarchiv. Daraus wurde „Das Sauspiel. Szenen aus dem 16. Jahrhundert“. Doch die Uraufführung in Nürnberg scheiterte an den Gagenforderungen des Komponisten Mikis Theodorakis, stattdessen kam es 1975 zu einer Premiere am Hamburger Schauspielhaus. Die Reaktion der Theaterkritiker fiel sehr zurückhaltend aus: Benjamin Henrichs bemerkte in der ZEIT, dass Walser eben „nur ein dürftiger Figurenerfinder und Dialogschreiber“ sei.

In Nürnberg blieb es bis heute bei gerade mal einer Bühnen-Begegnung mit Walser: sein Zweiakter „Die Zimmerschlacht“ wurde 1969 in den Kammerspielen aufgeführt. Daraus hätte ein veritabler Dauerbrenner werden können. Denn das Ehepaar Trude und Felix (in Nürnberg verkörpert durch Ursula Burg und Karl-Heinz Wüpper) führt hier ein echt göttliches Gemetzel vor - frei nach dem Motto „Wer hat Angst vor dem Alter?“

Poltischen Debatten ging der störrische Autor, der seinen Hauptpersonen gern den Nachnamen Zürn (!) gab, nicht aus dem Weg, sodass ihn Peter Glotz einmal als „wütigen Heimatdichter“ abstrafte und Günter Gaus böse anmerkte, seine Gefühlswelt sei „reicher ausgestattet als sein Intellekt“. Nach einer frühen DKP-Annäherung entwickelte er ab den 1980er Jahren bürgerlich-konservative Wertvorstellungen und vor allem die unbändige Lust, gegen Denkverbote des Kulturbetriebs anzuschreiben. Schon 1977 äußerte er eine „Sehnsucht nach der Wiedervereinigung“ und stellte zehn Jahre später fest, die Nation sei im Menschenmaß „das mächtigste geschichtliche Vorkommen“. Ein medialer Aufschrei begleitete seine Paulskirchenrede 1998 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Walser sprach von Zweifeln an der deutschen Gedächtnis- und Bewältigungskultur, warnte vor Ausschwitz als „Moralkeule“ und nannte das Holocaust-Mahnmal einen fußballfeldgroßen Albtraum im Herzen der Hauptstadt. Deshalb wird er seitdem in der Longlist einiger AutorInnen gesehen, die sich - so ihre Kritiker - im politischen Raum verrannt hätten: zum Beispiel Peter Handke, Monika Maron, Daniel Kehlmann oder Uwe Tellkamp.

Ruhiger verliefen die letzten etwa fünfzehn Jahr für den kontinuierlich publizierenden Schriftsteller, der 2017 seinen 90. Geburtstag feierte. Dies tat er mit einer leicht verrätselten Selbstbespiegelung unter dem Titel „Statt etwas oder Der letzte Rank“. Das Nürnberger Literaturhaus war jedenfalls ausverkauft, als er diesen „Roman“ vorstellte. Im Jahr darauf musste er wegen eines grippalen Infekts absagen. Seine bislang letzte Veröffentlichung ist anhand einer alten Entwurfsskizze aus dem Jahr 1961 entstanden: die Legende „Mädchenliebe oder Die Heiligsprechung“. Darin erzählt Anton Schweiger (schon wieder ein Deutschlehrer!) von der jungen Sirte Zürn („ein Mädchen … wie kein anderes“), die Wunder bewirkt und von ihrem Vater zur Seligsprechung vorgeschlagen wird. Auf eine Selig- bzw. Heiligsprechung oder auf einen Literatur-Nobelpreis braucht Martin Walser nicht mehr zu hoffen, aber eine Tagebuchnotiz dieser „schönen Verschwiegenen“ mag als Motto für sein Lebenswerk stehen: „Meine Sätze sind Seile über Abgründen“.

Spuren im Schnee

Interview mit dem Georg-Büchner-Preisträger Clemens J. Setz

2021 war ein gutes Jahr für den Schriftsteller Clemens J. Setz - beruflich und privat. In Darmstadt durfte er den renommierten Georg-Büchner-Preis entgegennehmen, in Fürth wurde ihm - mit Corona-bedingter Verspätung - der Jakob-Wassermann-Literaturpreis 2020 überreicht. Außerdem hat der 39jährige Österreicher geheiratet und wird bald Vater. Wir sprachen mit Clemens J. Setz über seine Rolle als Schriftsteller, über seine literarische Sozialisation, über Engagement, Wahrheit und Trost.

Herr Setz, die Meldung, dass Sie den Georg-Büchner-Preis 2021 bekommen, traf sicher auf zahlreiche Menschen, die noch kein Buch von Ihnen im Regal stehen haben. Was wäre eine passende Einstiegslektüre?

Wenn man lieber Sachbücher hat, empfehle ich „Die Bienen und das Unsichtbare“, das handelt von der Welt der Plansprachen, wenn man lieber Fiktion hat, dann sollte man zu „Der Trost runder Dinge“ greifen, eine Sammlung von Geschichten. Dazu verweise ich noch auf meinen Roman „Indigo“, der schon 2012 geschrieben wurde, aber auf die Welt des Jahres 2021 verweist und viele Vorzeichen der heutigen Pandemie beinhaltet.

Sie haben als Autor seit etwa 2005 alle literarischen Gattungen erprobt: Epik, Lyrik und Dramatik. Gibt es bei Ihnen eine Präferenz?

Die liegt eindeutig bei der längeren Erzählung, bei der Novelle, beim Roman, da fühle ich mich am muntersten.

Die Bamberger Germanistik-Professorin Iris Hermann hat sie als „Autor seiner Zeit“ bezeichnet. Wie affin sollte man da zu neuen bzw. sozialen Medien sein?

Es war sogar schon eine Sucht, eine Art Selbstbestrafung, die ich eine Zeit lang mit täglicher Präsenz auf Facebook exerziert habe. Auf Twitter bin ich aber immer noch sehr gern, auch als Quelle sprachlicher Inspiration. Hinter dem Account @computerfan2001 steht zum Beispiel ein mir unbekannter Verfasser, den ich als große Dichterfigur bezeichnen würde. Dialoge finden heute vermehrt im Rahmen von Chats statt, das wirkt sich auch auf die Komposition von Literatur aus. Ich habe also nach wie vor eine starke Affinität zu neuen Medien, bin aber mittlerweile mehr in der Welt des traditionellen Buches, was ja auch mal ein neues Medium war, angekommen.

Sie haben zwar nun den renommierten Georg-Büchner-Preis gewonnen, noch nie aber den Deutschen oder Österreichischen Buchpreis?

Ich habe viel Glück gehabt mit Preisen, tue mir aber mit einer Erklärung schwer, welche Kriterien hier eine Rolle spielen. Ich messe mich nicht an diesen Auszeichnungen. Meine Bücher waren bisher nie Bestseller, aber das ist nach meiner Meinung auch kein Maßstab für diese Preisverleihungen. Ich konnte bis vor kurzem noch nicht von den Buchverkäufen leben, ob sich das jetzt ändert, wird sich zeigen.

Sie hatten 2016 eine Poetikprofessur an der Uni Bamberg und erhielten 2020 den Jakob-Wassermann-Literaturpreis der Stadt Fürth, der Ihnen vor kurzem im Fürther Stadttheater überreicht wurde. Welche Eindrücke hatten Sie als Österreicher von Franken?

Ich war privat ein paar Tage mit meiner Frau in Nürnberg, das ist die schönste Erinnerung aus dieser Region, und ich würde gerne als Tourist oder als Lese-Reisender mal wieder vorbeischauen. In Fürth war viel zu wenig Zeit, ich habe die Stadt kaum bei Licht gesehen. Bamberg war inhaltlich sehr intensiv, für Stadterkundungen blieb aber auch zu wenig Zeit.

Bei der Begründung für die Verleihung des Wassermann-Preises heißt es, dass Sie in Ihren Texten nicht moralisieren und nicht von einem gesellschaftspolitischen Impetus getrieben seien.

Den Impetus gibt es schon, aber er schlägt sich nicht eins zu eins in meinen Figuren nieder. Die Covid-Pandemie hat mich etwas mehr politisiert, für das Schreiben war ich stärker auf die Paradoxien unserer Welt fixiert. Der Literaturbetrieb erzeugt für mich dubiose Berühmtheiten, denen das Volk gerne zuhört, von denen viele die richtigen Antworten erwarten. In der historischen Engagement-Debatte zwischen Sartre und Handke sehe ich mich eher auf der Seite meines Landsmannes. Ich weiß aber nicht, was noch kommt. Ich werde jetzt bald Vater, und vielleicht steigert das meinen politischen Zugriff.

Vielleicht durch Einlassungen zu der aktuellen Politik in Österreich?

Das Überschäumen der Korruption habe ich mit Interesse verfolgt, die halbe Regierung hat sich jetzt verabschiedet, plötzlich saßen einige Politiker ohne Handpuppen-Hand in ihrem Inneren da.

In Ihrer Dankesrede in Fürth haben Sie erwähnt, welche Bedeutung der Zivildienst für Ihre Sicht auf die Gesellschaft hatte.

Ich war mit 18 Jahren - wie man in Österreich sagt - Zivildiener und in diesem Jahr geschah die stärkste Verwandlung mit mir, es war ein Crash-Kurs im Erwachsenwerden. Ur-Erfahrungen in Pflegeheimen waren sehr prägend, manchmal aber auch absurd. Deshalb fordere ich jetzt - 20 Jahre später - auch ein grundsätzliches Umdenken für die Menschen, die dort arbeiten. Die Arbeitswelt der zu pflegenden Menschen zieht die allerbesten Charaktere an - und dann werden sie nur gedemütigt.

In der Erzählung „Suzy“ beklagt sich der 16jährige Marcel über die Lektüren im Deutschunterricht: „Alles läuft auf den Tod hinaus“. Artikulieren Sie hier eigene Schulerfahrungen?

Es ist zunächst eine Feststellung, dass sich die gesamte Weltliteratur mit dem Tod beschäftigt. Aber es ist auch eine reflektierte Erinnerung an meinen Deutschlehrer, der vornehmlich mit traurigen Texten gearbeitet hat. Wenn ich als 16jähriger Schüler „Schöne Tage“ von Franz Innerhofer lesen musste, hat mich das eher deprimiert und es stellte sich die Frage „Was ist daraus der Gewinn?“ Es gibt aber auch unterhaltsame Texte, es gibt „witzige“, besser gesagt „freche“ Texte - ein Beispiel wäre Ernst Jandl -, die Schülern eine neue Welt eröffnen können.

Ihr aktueller Band mit Erzählungen enthält aber auch sehr deprimierende Situationen, trägt jedoch den Titel „Der Trost runder Dinge“.

Runde Dinge haben etwas Unschuldiges an sich, eine verschneite Winterlandschaft hat keine Ecken und Kanten. Äpfel sind wunderschön wie auch der Blick auf Uhren in einem Uhrengeschäft. Ein Ball am richtigen Ort kann etwas total Magisches ausdrücken. Ich blicke von meiner Wohnung in Wien auf einen Sportplatz, der vor wenigen Tagen verschneit war. In der Mitte lag ein Ball, um ihn herum Spuren eines Fuchses. Das musste ich im Tagebuch notieren.

Von Ihnen wird für Februar 2022 ein neues kleines Buch mit dem Titel „Gedankenspiele über Wahrheit“ angekündigt. Was darf man sonst noch erwarten?

„Gedankenspiele über …“ ist eine Reihe im Literaturverlag Droschl zu „großen“ Wörtern im kleinen Geschenkbuchformat. Ich hatte schon viele skurrile Fundstücke gesammelt, wo das Thema Wahrheit eine Rolle spielte. Zum Beispiel die Geschichte über eine Hexenwaage im 17. Jahrhundert in Holland, die aus Versehen korrekt gewogen hat. Es geht also weniger um aktuelle fake news oder alternative facts, es sind eher Meditationen über Kurioses zum Thema Wahrheit.

Außerdem ist mein nächster Roman schon beim Verlag abgegeben. Es ist ein historischer Roman der vor ca. 100 Jahren in Deutschland spielt. Im Mittelpunkt steht eine Figur, die ich schon lange verfolgt habe: ein Mann namens Peter Bender hat in der Weimarer Republik die sogenannte Hohlwelttheorie verbreitet. Das ist die These, wir würden in einer Kugel leben, nicht auf einer! Es handelt sich um einen „Querdenker“ der Weimarer Republik, der mich in seiner Radikalität fasziniert hat und über den noch keine Biografie geschrieben wurde. Ich mache jetzt aber erst mal eine Elternzeit - in Österreich heißt das Karenzzeit -, sodass mit einer Veröffentlichung nicht vor 2023 gerechnet werden kann.

Clemens J. Setz: Die Bienen und das Unsichtbare

Suhrkamp Verlag

(Berlin 2021)

416 Seiten, 24,00 Euro

Clemens J. Setz: Der Trost runder Dinge

Suhrkamp Verlag (Berlin 2019)

314 Seiten, 11,00 Euro (Tb)

Clemens J. Setz: Indigo

Suhrkamp Verlag

(Berlin 2012)

475 Seiten, 13,00 Euro (Tb)

Gruppenbild mit Doppelgänger

Heinrich Steinfests Lesung in Fürth

27.10.2021

Der Autor Heinrich Steinfest outet sich als Mensch mit Schreibzwang, als Viel- und Dauerschreiber. Auf ihn trifft der dem Gaius Plinius zugeschriebene Satz zu: „Nulla dies sine linea“. Die Pandemie-bedingte Verbannung ins Home Office brachte nun mit sich, dass Steinfest bei seiner Lesung in der Volkshochschule Fürth gleich zwei neue Werke vorstellen konnte: den opulenten Roman „Die Möbel des Teufels“, der Ende Juli erschienen war, und die schmale „Amsterdamer Novelle“, die seit September auf dem Buchmarkt ist. Letztere ist für Steinfest ein Gattungsexperiment, das er im Gespräch mit VHS-Direktor Felice Balletta so charakterisierte: „Der Roman ist für mich wie ein großes Haus mit Garten, in dem man gemütlich herumschlendern kann, die Novelle ist aber ein kleines Zimmer, ein Kabinett, das zur Konzentration auf Wesentliches zwingt“. Egal ob 432 oder 108 Seiten, beides hat die beliebten Merkmale der Steinfestschen Prosa: skurrile Situationen, überraschende Wendungen, gewagte Konstruktionen von Raum, Zeit und Kausalität sowie hintergründig-ironische Sprache.

Die „Amsterdamer Novelle“ hätte der Wahl-Stuttgarter mit Wiener Migrationshintergrund in den zwei Stunden locker komplett vortragen können - das wäre aber ziemlich geschäftsschädigend gewesen. So beschränkte er sich auf den Ausgangspunkt, eine Situation, die er wirklich erlebt hat: sein Sohn, der in Amsterdam arbeitet, zeigt ihm ein Handyfoto, auf dem vor einem Haus in der Altstadt ein Radfahrer zu sehen ist, der dem Vater (in der Novelle ist es der TV-Visagist Roy Paulsen) wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Damit endet aber das Biografische und Steinfest schickt seinen Herrn Paulsen nach Amsterdam, wo dieser nach und nach mit fünf Todesfällen und einer Geburt konfrontiert wird. Trotz des Auftretens eines Kommissars namens Dr. Tulp (wie der Leichenbeschauer auf dem berühmten Gemälde von Rembrandt!) ist die Novelle kein Krimi, sondern eher ein Spiel mit den Unschärfen der Wahrnehmung, mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit von Foto-Dokumenten. Zur vollständigen Verstörung und ohne Spoiler-Alarm darf noch hinzugefügt werden, dass eine Sonderausgabe von Martin Heideggers philosophischem Hauptwerk „Sein und Zeit“ bei der „Lösung“ der Geschichte eine Rolle spielt.

Aus dem Roman „Die Möbel des Teufels“ - dort hat auch sein Detektiv Markus Cheng eine dezente Nebenrolle - las Steinfest dann noch eine typische Passage, in der die Hauptperson Leo Prager eine Wiener Trafik aufsucht, weil er beschlossen hat, im Alter von 60 Jahren wieder mit dem Rauchen anzufangen. Doch leider ist seine gewünschte Einstiegsmarke, die „Milde Sorte“ nicht mehr verfügbar!

Heinrich Steinfest, der diesmal nicht mit „Chauffeur“ sondern mit der Bahn nach Fürth gereist war, wird sicher 2022 wiederkommen, denn ein weiterer Roman ist schon in Arbeit!

Heinrich Steinfest:

Amsterdamer Novelle

Piper Verlag (München 2021),

108 Seiten, 15,00 Euro

Heinrich Steinfest:

Die Möbel des Teufels

Piper Verlag (München 2021),

432 Seiten, 16,00 Euro

"Es geht um alles"

Heinrich Steinfests Lesung in Fürth

Während vier Stockwerke tiefer ein buntes Karussell als Exponat der Fürther Rest-Kirchweih im Nieselregen seine letzten Kreise drehte, stellte Heinrich Steinfest in der Innenstadtbibliothek der Volksbücherei seinen neuen Roman „Der Chauffeur“ vor und entführte die Zuhörer in eine gar nicht trockene Welt des vielschichtigen, komplexen und höchst originellen Erzählens.

Steinfest hat sich seit etwa 25 Jahren ein treues und wachsendes Lesepublikum erarbeitet, dazu auch in den Reihen der professionellen Literaturkritik einige Fans und Lobredner gewonnen. 2016 erhielt er für „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“ den Bayerischen Buchpreis, 2014 war er mit dem Roman „Der Allesforscher“ auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Schon im März dieses Jahres sollte er in Fürth lesen, Corona hat es verhindert.

Befragt von VHS-Chef Felice Balletta gab er interessante Einblicke in seine Arbeitsweise: Er akzeptiere die „Eigendynamik beim Schreiben“, habe zunächst keinen durchgehenden Plan. So startet er beim „Chauffeur“ - wenig überraschend - mit einem Chauffeur, der aber den ungewöhnlichen Namen Paul Klee trägt und nach kurzer Zeit in eine Dilemma-Situation gerät, die es ihm unmöglich macht, diesen Beruf weiter auszuüben. Daraus entwickelt sich - typisch für Heinrich Steinfest - eine manchmal fast kafkaeske Verwandlung der Hauptperson, die durch zahlreiche Schauplätze gehetzt wird. Dies erlaubt dem Autor auf sympathische Weise vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen, etwa von einer dramatischen Rettungsaktion im Inn bei Passau zu Reflexionen über stilles Mineralwasser und über Singles im Restaurant bis zur Lektüre des Wikipedia-Eintrags zu dem Ort Wesenufer an der Donauschlinge. Steinfest verteidigt seine Konstruktion mit mehreren Handlungs-„Fäden“, die sich teilweise noch zerfasern: „Alles ist miteinander verbunden, am Ende ergeben die Fäden einen Teppich“.

So finden wir bei Steinfest eine schillernde Mischung aus feiner Ironie, die an Joseph von Westphalen erinnert, aus überbordender Fabulierlust, die auch von Ned Beauman stammen könnte, dazu Elemente aus dem - leider inflationär publizierten - Krimi-Genre sowie natürlich Hunde, Liebe und Tod; oder um mit dem Autor zu sprechen: „es geht um alles!“

Heinrich Steinfest ist ein akribischer Sammler von Szenen und Situationen - „ich bin unterwegs und klaube auf“ - ein leicht träumerischer Wanderer in einem verschrobenen Parallel-Universum - „deswegen bin ich nicht Journalist geworden“ - und ein laufstarker Deutsch-Österreicher, der politische Nachdenklichkeit und Wiener Schmäh in Einklang bringen kann.

Als Zugabe las er am Ende noch eine humorige Episode aus seiner „Gebrauchsanweisung fürs Scheitern“: der misslungene Versuch, für zwanzig Gäste einer Geburtstagsfeier eine mengenmäßig ausreichende Frittatensuppe zuzubereiten. Loriot hätte seine Freude daran gehabt.

Heinrich Steinfest:

Der Chauffeur

Piper Verlag (München 2020) 356 Seiten, 22,00 Euro

Heinrich Steinfest:

Gebrauchanweisung fürs Scheitern

Piper Verlag (München 2019)

240 Seiten, 15,00 Euro

„Die Mehrheit wollte keinen Sozialismus und keine Zweistaatenlösung“

Interview mit Lukas Rietzschel

Lukas Rietzschel wurde 1994 in Räckelwitz (Ostsachsen) geboren und wuchs in Kamenz auf. Er studierte in Kassel Politikwissenschaft und Germanistik. 2017 war er mit seinem Text „Heimverteidigung mit allen Mitteln“ Gewinner bei „poet bewegt“, einem Wettbewerb für junge Literatur in Chemnitz. Mit seinem Debütroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ (2018) gelang es ihm eindrucksvoll, den Prozess der Radikalisierung junger Menschen in den Neuen Bundesländern darzustellen. Er zeigt an Philipp und Tobi, den Söhnen der Familie Zschornack, wie sich Perspektivlosigkeit, Versagen der Elterngeneration und Einflüsse von zweifelhaften Freunden zu einer rechtsradikalen Gesinnung verdichten.

Rietzschel engagiert sich heute in Görlitz und für das Literaturhaus in der Alten Synagoge, um einen Ort der Begegnung und der Diskussion zu schaffen. Er ist Mitglied der SPD und Beisitzer im Vorstand des Ortsvereins Görlitz. Von Mitte April 2019 bis März 2020 war er Literatur-Stipendiat der Villa Concordia in Bamberg. Anlässlich des 30jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung sprachen wir mit dem Autor.

Herr Rietzschel, Sie sind ein Vertreter der sogenannten „Nachwendegeneration“, sehen Sie sich heute als Ostdeutscher, Deutscher, Europäer oder gar als Weltbürger?

Lukas Rietzschel: Seit einiger Zeit erst sehe ich mich und meine Sozialisation in einem Kontext ostdeutscher Erfahrungswerte und Erinnerungsmomente. Ich kann nicht abstreiten, dass ich mich von westdeutschen Freunden gleichen Alters unterscheide, aber natürlich gleichermaßen von Ostdeutschen älterer Generationen und von Menschen, die sich auf einem wie auch immer definierten ostdeutschen Territorium befinden, aber in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt leben und eben nicht in Sachsen wie ich. Die Schnittmengen variieren je nach Betrachtung und Kategorie, am ehesten würde ich sagen, dass ich Oberlausitzer bin.

Was halten Sie von Jana Hensels These, Ereignisse des Jahres 1989 könne man feiern (Mauerfall, friedliche Revolution), den 3. Oktober 1990 eher nicht?

Für mich sind viele Dinge, die Jana Hensel fordert und proklamiert, nicht nachvollziehbar; diese These gehört dazu. Ich halte es für falsch, einzelne Ereignisse der Geschichte loszulösen, der 3. Oktober steht in einer Linie mit der friedlichen Revolution und dem Mauerfall, eine Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung stimmte dafür und eben nicht für eine Reformation des sozialistischen Systems innerhalb einer Zweistaatenlösung.

In Ihrem Roman spielt der Rechtsradikalismus eine gewichtige Rolle. Halten Sie das im Wesentlichen für ein Ost-Problem?

Absolut nicht, nein. Er beschränkt sich ja weder auf Ostdeutschland, noch generell auf Deutschland, noch auf Europa. Die Frage ist doch, wie er in Erscheinung tritt und wie er wahrgenommen wird. Da muss man ganz klar feststellen, dass die ostdeutsche Mehrheitsgesellschaft immer noch wenig sensibilisiert ist, was Vorgehen und Wirken rechter Strukturen betrifft. Neonazis in Dortmund können ganz anders agieren, müssen es vielleicht auch untergründiger, als das mitunter in der ostdeutschen Provinz möglich ist.

Aktuelle empirische Untersuchungen zeigen auch bei der Nachwendegeneration eine Kontinuität der Selbst- und Fremdzuschreibungen; das heißt Westdeutsche gelten als reich und arrogant, Ostdeutsche als arm, bescheiden und freundlich. Vorurteil oder Realität?

Um den Untersuchungen zu widersprechen, müsste ich sagen, dass das nicht stimmt. Allerdings habe ich immer wieder feststellen müssen, dass ich diese Bewertungsmaßstäbe mitunter eins zu eins von meinen Eltern übernommen habe. Das führt so weit, dass ich bei Protz-Autos zuerst aufs Kennzeichen gucke und dann erschrecke, wenn es ein ostdeutsches Kennzeichen ist. Aber ich arbeite daran, meine Vorurteile abzubauen.

In Ihrem Roman werden die sozialen Folgen der wirtschaftlichen Transformation in den neuen Bundesländern thematisiert. Können Sie sich rückblickend eine Wiedervereinigung ohne die anfangs schmerzhaften Umbrüche vorstellen?

Polen und Tschechien haben wesentlich härtere Umbrüche erlebt, als das im Ansatz in Ostdeutschland passiert ist, diese Länder stecken noch immer in tiefen Transformationsprozessen, während sich Teile Ostdeutschlands nachhaltig erholt haben. Ich glaube nicht, dass diese Prozesse schmerzfrei ablaufen oder abgelaufen sind, ich bin sogar der Meinung dass gewisse Kränkungen und seelische Verwundungen innerhalb von Generationen weitergegeben werden.

Wie erleben Sie 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit?

Ich glaube, dass wir das erste Mal überhaupt in diesem Prozess in der Lage sind, auf Augenhöhe zwischen Ost und West zu diskutieren. Ich sehe, dass sich seitens der westdeutschen Öffentlichkeit viel verändert hat und dass auf der Seite der Ostdeutschen eine Generation spricht, die die DDR kaum oder gar nicht mehr erlebt hat, aber dadurch befreiter und naiver argumentieren und nachfragen kann. Bislang war es üblich, ostdeutsche Intellektuelle nach ihrer Vergangenheit zu befragen, bevor sie etwas über die DDR sagen durften. Diese Menschen wurden sofort in Unterstützer / Oppositionelle-Schemata eingeteilt, was einen guten Diskurs verhinderte. Diese Barrieren können der nachfolgenden Generationen nicht mehr in den Weg gelegt werden, schauen Sie sich an, wer derzeit über den Osten spricht und streitet, das sind überwiegend Menschen um die 30.

"Ein bisschen Mitleid mit Fußballspielern"

Interview mit Tonio Schachinger vor der Lesung in

Nürnberg, 3.3.2020 (Buchhandlung Jakob)

Tonio Schachinger (geboren 1992 in Neu Delhi, aufgewachsen in Nicaragua) studiert Germanistik und Sprachkunst in Wien. Mit seinem Debütroman „Nicht wie ihr“ kam er 2019 in die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Vor der Lesung in der Nürnberger Buchhandlung Jakob sprach er über seine Beziehungen zum Profifußball und über seine literarischen Ambitionen.

Herr Schachinger, ihr Roman offenbart eine große Nähe zum modernen Profifußball. Wie intensiv haben Sie dafür recherchiert?

Es ist eine emotionale Nähe zu dieser Figur, weniger zum Profifußball an sich. Ich habe auch keine Dauerkarte bei Rapid Wien und war nur einmal als Zuschauer bei einem Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft. Außerdem schaue ich mir die deutsche Bundesliga ab und zu im Fernsehen an, weil ja dort mittlerweile viel Österreicher mitwirken. Sehr interessant waren für mich aber die Social-Media-Accounts einiger Spitzenspieler.

hre Hauptperson Ivo Trifunovic erinnert ziemlich an den österreichischen Nationalspieler Marco Arnautovic. Haben Sie dem schon ein Exemplar zugeschickt?

Er hat sicher mitbekommen, dass es das Buch gibt. Bei einer Lesereise in China habe ich ihn zu einem Termin in Shanghai eingeladen, er ist aber nicht gekommen. Ich glaube auch, dass Fußballer kein Interesse haben, mit so etwas assoziiert zu werden, weil sie das PR-mäßig für ein Risiko halten.

Gab es schon Reaktionen auf ihren Roman aus dem Lager der Fußballprofis?

Der Pressesprecher von Rapid Wien hat mir erzählt, dass er das Buch auf Empfehlung des Rapid-Masseurs gelesen hat und dass es ihm gut gefallen hat. Der ÖFB hat sich dazu nicht geäußert. Das verstehe ich, weil der Roman schon ein bisschen angriffig ist und man sich in dieser Blase des Profifußballs ungern mit Kritik beschäftigt.

Was würde Ivo zum gegenwärtig grassierenden Rassismus unter den Fußballfans sagen?

Ich habe das Buch 2016 begonnen und es ist schade, dass dieses Thema immer noch so präsent ist. Ich finde auch, dass Spieler gegenüber solchen Angriffen weniger geschützt werden als ein Milliardär namens Hopp. Da gibt es ein Ungleichgewicht des Mitleids gerade in der deutschen Presse!

Warum können einige Fans dem mittlerweile ganz normalen Multikulturalismus im Profifußball nicht folgen?

Bei den sehr reichen Profifußballern spielt die ethnische Zugehörigkeit keine große Rolle, aber bei den „armen“ Fußballfans ist es eigentlich kein großes Wunder, weil ein gewisser Prozentsatz der Gesellschaft, der sich in den Stadien wiederfindet, eben rassistische Vorurteile pflegt. Außerdem möchte ich Ivo zitieren: „Österreich wäre ohne Migranten genauso fad wie Deutschland“.

Was würde Ivo dazu sagen, dass Frank Ribery im 5-Sterne-Hotel ein Steak mit Goldpanierung isst oder dass Leipziger Spieler sich im Trainingslager einen Starcoiffeur aus England einfliegen lassen?

Er würde sagen, dass alle, die sich darüber beschweren, scheinheilig sind. Man weiß doch, wie viel diese Spieler verdienen, die könnten das Geld auch zum Spaß mal verbrennen.

Was stört Ivo besonders an Sportjournalisten?

Er hat zu denen ein undifferenziertes Verhältnis. Ich selber habe mittlerweile festgestellt, dass die Lücke sehr groß ist, zwischen denen, die eine sehr gute Arbeit machen, und denen, die die ganze Zeit über Sachen reden, die nicht bewiesen sind, und Mutmaßungen anstellen, über Sachen, die sie gar nicht wissen können. Literaturkritiker spielen auf dem gleichen Spielfeld wie die Schriftsteller - beide hantieren mit Sprache; Sportjournalisten müssen dagegen nicht ihr fußballerisches Geschick beweisen.

Haben Sie vor der Abfassung ihres Debütromans über die Beziehung zwischen Fußball und Literatur recherchiert?

Vieles von dem, was ich dazu gelesen habe, fand ich unbefriedigend, z. B. „Fußball“ von Jean Philippe Toussaint. Auch „Fever Pitch“ von Nick Hornby habe ich nicht zu Ende gelesen.

Der Titel „Nicht wie ihr“ verdeutlicht eine Abgrenzung der Hauptperson - von wem?

Der Titel ist doppeldeutig. Zum einen ist es die Abgrenzung von jemandem, der sich als besonders empfindet und in einer ständigen Abwertungsspirale alle anderen schlecht macht. Zum anderen geht es um eine Person, die ein total entfremdetes Leben führt, gleichzeitig aber mit sehr alltäglichen Problemen zu tun hat (Rückenschmerzen, Affäre mit einer anderen Frau, Kindererziehung).

Was können Fußball-Muffel aus dem Roman lernen?

Sie können ein bisschen Mitleid mit Fußballspielern entwickeln. Der Roman ist ja in einem zweisemestrigen Seminar an der Universität für angewandte Kunst in Wien entstanden, und meine fünf Mitstudenten hatten von Fußball keine Ahnung.

Ist man traurig, wenn man sich in der Shortlist des Deutschen Buchpreises wiederfindet und dann doch nicht 1. Sieger wird?

Ich war sogar sehr erleichtert, weil das in meinem jugendlichen Alter fast zu viel gewesen wäre. Vielleicht hätte ich dann ein ähnliches Schicksal erlitten wie mein Protagonist.

Wird Ihr nächster Roman den österreichischen Skisport um Marcel Hirscher oder die Tennisszene um Dominic Thiem beleuchten?

Es wird etwas ganz anderes werden. Allerdings möchte ich keine Vorankündigungen machen, weil die Arbeit noch in den Anfängen steckt.

Haben Sie sich vor der Lesung in Nürnberg über das Schicksal des 1. FCN informiert?

Ich kenne die Situation dieses Vereins und habe mir auch Spiele angeschaut, als Guido Burgstaller noch mitkickte. Bei einer Lesung vor kurzem in Karlsruhe wurde ich informiert, dass Nürnberg dort gewonnen hat.

"Natürlich war es auch ein perverser Spaß"

Jörg-Uwe Albig über seinen neuen Roman "Zornfried"

Herr Albig, was hat Sie dazu bewogen, eine Burg im unterfränkischen Spessart als Schauplatz zu wählen?

Jörg-Uwe Albig: Der Spessart war für mich vor allem ein Resonanzraum, in dem Jahrhunderte alte Gruselgeschichten nachhallen, von den Gebrüdern Grimm bis zum „Spukschloss im Spessart“. Außerdem soll er ja das größte zusammenhängende Laubwald-Gebiet Deutschlands sein - also ein idealer Schauplatz für die Wald-Obsession, die die Bewohner der Burg umtreibt.

Gab es für die Kunstfiguren des Freiherrn von Schierling und des Dichters Storm Linné Vorbilder?

Jeder von den beiden hat ein eigenes Leben, einen eigenständigen Charakter. Aber Schierling hat durchaus Anteile von mehreren öffentlichen Figuren, die in den vergangenen drei Jahren durchs Bild gerauscht sind und die wiederzuerkennen ich gerne den Leserinnen und Lesern überlassen würde. Bei Linné hatte ich das Problem, dass die Neue Rechte bisher zwar Romanciers, Liedermacher und Rapper hervorgebracht hat, aber keinen nennenswerten Lyriker. Da haben mich dann eher die Protagonisten der sogenannten Konservativen Revolution inspiriert.

War es für Sie eine harte Arbeit, die (ca. 30) „Gedichte“ des Herrn Linné zu verfassen?

Es war schon eine Herausforderung, möglichst trübe Gedanken in eine möglichst klare, handwerklich saubere Reimform zu bringen. Aber natürlich war es auch ein perverser Spaß.

Taugt der kulturpolitische Flügel der Neuen Rechten als Objekt einer Satire?

Wenn der Roman tatsächlich eine Satire ist (da bin ich mir nicht so sicher), dann geht es ihr nicht so sehr um eine konkrete Politik. Es geht um rechte Mentalität, rechte Sehnsüchte, rechtes Begehren. Und natürlich gibt es längst großartige Satiren über rechte Mentalität, z.B. Heinrich Manns „Untertan“ oder Sartres „Kindheit eines Chefs“. Aber mein Thema ist eher, glaube ich, die merkwürdige und zwiespältige Anziehungskraft, die diese Mentalität heute auf die liberale Öffentlichkeit auszuüben scheint.

Sie setzen sich in Ihrem Roman auch kritisch mit der Rolle der Medien auseinander. Wie sollte seriöser Journalismus auf neonazistisches, völkisch philosophierendes Gedankengut reagieren?

Er sollte ihm vor allem nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als ihm seiner intellektuellen Bedeutung nach zukommt. Er sollte vermeiden, das heroische Bürgerkriegs-Szenario zu bedienen, in dem sich die Völkischen so gefallen - also keine Skandalisierung, Verbotsforderungen etc. Und natürlich sollte er vermeiden, die Protagonisten per Homestory zu Helden (wie tragisch und negativ auch immer) aufzublasen.

Ein Grieche in Unterfranken

Interview mit Gerasimos Bekas

Herr Bekas, was waren/sind Ihre Verbindungen zu Würzburg und zu Franken?

Ich kam im Alter von acht Jahren mit meiner Familie nach Franken. Ich bin dort zur Schule gegangen und habe in Würzburg und Bamberg studiert. Meine Familie lebt immer noch dort, ich bin während des Master-Studiums nach Berlin gezogen.

Welche Ergebnisse hatte Ihr einjähriges Leonhard-Frank-Stipendium?

Das Ergebnis ist ab April 2019 im Mainfrankentheater Würzburg zu sehen. Entstanden ist das Stück „Sisyphos auf Silvaner“, ein Stück, das ich über zehn Jahre als Fragment mit mir herumgetragen habe und das jetzt zur Uraufführung kommt.

In seinem autobiographischen Roman „Links wo das Herz ist“ (1952) forderte Leonhard Frank ein „Glaubensbekenntnis … für die hoffnungslose europäische Jugend“. Wie hoffnungsvoll sind Sie mit Blick auf den Zustand der Europäischen Union?

An Hoffnung mangelt es mir nicht, aber wir müssen geduldig sein. Nach Jahrzehnten des Individualismus und der selbstverständlichen Erasmus-Reisen braucht es offenbar erst den Rand der Katastrophe, damit sich gesellschaftlich etwas bewegt und junge Menschen sich gefordert fühlen.

Wie erleben Sie das Verhältnis Deutschland - Griechenland einige Jahre nach der Euro-Finanzkrise und nach der Auseinandersetzung zwischen den damaligen Finanzministern Varoufakis und Schäuble?

Aus meiner Sicht hat sich das deutsch-griechische Verhältnis sehr entspannt, Varoufakis ist demontiert, Schäuble zieht sich langsam zurück, aber es gibt noch einige Zündschnüre, die bereit liegen. Solange die griechische Regierung kooperativ bleibt, um es etwas euphemistisch auszudrücken, und es der deutschen Öffentlichkeit egal ist, was in Griechenland passiert, bleibt es ruhig. Spätestens bei der nächsten Wahl wird es wieder etwas lauter werden.

Sie lassen in Ihrem Roman den Adoptivvater Helmut sagen, in Griechenland gehe „immer alles genau ein Mal mehr schief, als es schiefgehen konnte“. Könnte man Ihre „emotionale Allergie“ auch als Hassliebe bezeichnen?

1995 beschlossen meine Eltern nach Deutschland zu ziehen. Mir ging es gut in Griechenland. Ich konnte am Strand entlang zur Grundschule laufen und verbrachte meine Nachmittage in der Markthalle, wo mir Schlachter und Fischer von „früher“ erzählten. Ich wollte nicht weg. Sicher haben sich mir dadurch viele Möglichkeiten eröffnet, vor allem beruflich. Kaum ein griechischer Autor kann von seinem Beruf leben. Selbst in Deutschland ist das ja eher die Ausnahme. Trotzdem ist für mich Griechenland mit all den Kindheitserinnerungen ein Sehnsuchtsort, den ich mir kultiviere. Und der Zustand des Landes ist eine ewige Tragikomödie.

Aris, die Hauptperson des Romans, erfährt eher unfreiwillig von den Massakern der deutschen Wehrmacht 1943 in Griechenland. Was löst diese neue Einsicht bei ihm aus?

Er ist überfordert. Auf der einen Seite hilft es ihm, weil er so die Möglichkeit hat seine abstrakte Opferrolle mit Inhalt zu füllen. Auf der anderen Seite übersteigen die Massaker das, was ein Mensch sich vorstellen kann.

Gleichzeitig erlebt Aris als Angestellter relativ emotionslos den Notstand in einem Würzburger Pflegeheim. Muss man im Pflegeberuf abgestumpft sein?

Ich glaube die große Herausforderung besteht darin, nicht abzustumpfen. Wer wirklich abstumpft, kann den Job nicht lange machen, weil dann menschlich etwas in einem kaputt geht. Es braucht eine gesunde Distanz und eine Portion Pragmatismus, sowie das Festhalten an den kleinen alltäglichen Erfolgserlebnissen, die es immer wieder gibt.

Sie zitieren im Roman-Titel und beim Motto eine Songzeile von Leonhard Cohen: „Everybody knows the war is over / Everybody knows the good guys lost“. Im Epilog fordert die Romanfigur Sibel vom Autor aber ein Happy End. Warum verweigern Sie das?

Ein reines Happy End wäre zu einfach gewesen und der Geschichte nicht angemessen. Ich bin froh, dass Sibel das für mich übernommen hat.

Bisher sind von Ihnen vor allem Theatertexte bekannt. Was veranlasste Sie zu dem Debütroman?

Als ich im Frühling Dezember 2016 beschloss nach zwei Jahren in Athen wieder nach Berlin zu ziehen, wollte ich etwas schaffen, das mir als Erinnerung bleibt. Eine Art Abschiedsbrief. Und in meiner Zeit in Athen musste ich viel an Franken denken, ich kann gar nicht sagen, wieso. Die Geschichte kam mir eines Tages, als ich durch die Straßen des Viertels Exarcheia lief. Es regnete und ein Mann rutschte auf einer nassen Marmorplatte aus. Da hatte ich den halben Roman im Kopf.

Die Bücher welcher griechischer Gegenwarts-Autoren - außer Gerasimos Bekas - sollte man einmal in die Hand nehmen (möglichst in deutscher Übersetzung)?

Leider wird bisher kaum aus dem Griechischen übersetzt. Einige kennen vielleicht Ioanna Karystiani, erschienen bei Suhrkamp. Es gibt aber den großartigen Band mit Erzählungen „Warte nur, es passiert schon was“ von Christos Ikonomou, im C.H. Beck Verlag. In der Lyrik passiert mehr, z.B. auf fixpoetry.com, wo regelmäßig griechische Dichter in deutscher Übersetzung präsentiert werden.

"Ich mag meine Helden, auch wenn sie moralisch schon recht dubiose Gestalten sind"

Wir sprachen mit dem Autor Thomas Klupp über seine Herkunft und über seine schriftstellerische Arbeit:

Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Zeit in Mittelfranken?

Ich bin in Großgründlach aufgewachsen, nahe der Autobahnauffahrt Tennenlohe. Ich weiß noch wie wir mit unseren BMX-Rädern über die Felder zur Autobahn geradelt sind und Zeug gesammelt haben, Autospiegel, Zigarettenschachteln, alles, was dort so herumlag. Es waren die ersten kleinen Abenteuer, so was vergisst man nicht. Mit Sieben bin ich dann aber schon nach Weiden gezogen.

Kann man Ihr Verhältnis zu Weiden, dem Ort Ihrer Jugend, als Hassliebe bezeichnen?

Ich würde eher von einer Fernliebe sprechen. Wobei das jetzt mit einer Portion Altersmilde gesprochen ist, vor 20 Jahren hätte ich bestimmt anders geantwortet.

Hat Sie der Deutschunterricht am Kepler-Gymnasium (Weiden) der Literatur und dem eigenen Schreiben näher gebracht?

Nicht unbedingt der Deutschunterricht als solcher, aber es gab ein paar großartige LehrerInnen, die zum Beispiel den Werther oder Homo Faber so besprochen haben, dass die Texte plötzlich mit dem eigenen Leben zu tun hatten. Das hat die Liebe zur Literatur natürlich gefördert.

Sollte Ihr aktueller Roman "Wie ich fälschte …" im Sinne der Selbstreflexion von Schülern Pflichtlektüre im Deutschunterricht werden?

Ich hätte es als Schüler super gefunden, einen zeitgenössischen, schwarzhumorigen Schulroman im Unterricht zu lesen. Ich vermute aber, dass das Kultusministerium eine etwas, ich sage mal, klassischere Auffassung von Schullektüre hat. Wobei, die Leute waren ja auch mal jung. In diesem Sinne: Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

"Eine Stadt, so spektakulär wie ein Taubenschiss" denkt Ihr Ich-Erzähler Benedikt Jäger über Weiden. Gab es schon Reaktionen aus der Region?

Auf der anderen Seite sagt er aber auch so Dinge wie: "Leuchtendes, funkelndes Weiden." Viele Leser aus der Region haben das auch so wahrgenommen, also dass hier ein vielschichtiges Bild von der Stadt gezeichnet wird. Tatsächlich war die Lesung in Weiden eine der lebhaftesten und lustigsten, die ich hatte.

Hat das soziale Umfeld (Vater = Chefarzt), dem Sie und Ihre beiden Protagonisten entstammen, Ihr Scheiben und das Handeln von Alex Böhm und Benedikt Jäger geprägt?

Das tut es ganz automatisch. Zugleich charakterisiere ich in meinen Romanen aber auch Lastwagenfahrer, Kleinkriminelle oder Bäuerinnen, Menschen also, deren Lebenswelt ich nicht aus erster Hand kenne. Es ist bei mir immer ein Mix aus beidem.

Haben Sie geahnt, dass das zentrale Motiv Ihrer Hauptpersonen, das Lügen und Fälschen, zu einem Symbol der gegenwärtigen Öffentlichkeit werden könnte?

Die Politik, das Bankenwesen, die FIFA, die Autoindustrie - überall wird in großem Stil getäuscht, betrogen und gelogen. Genau diese Doppelmoral unserer Gesellschaft, die auch meine Figuren charakterisiert, ist glasklar ein Hauptmotiv meiner Romane.

Wie blicken Sie als Autor auf Ihre beiden Hauptpersonen: mit Sympathie, mit Ironie, mit Kritik?

Ich mag meine Helden, auch wenn sie moralisch schon recht dubiose Gestalten sind. Aber wenn man am Schreibtisch Tausende von Stunden mit seinen Figuren verbringt, wachsen sie einem ans Herz.

Sie waren mit Ihrem aktuellen Roman in der Endausscheidung des Bayerischen Buchpreises 2018 (Belletristik). Hätten Sie Ihrem Roman auch den Sieg zugetraut?

Natürlich habe ich darauf gehofft, aber den Ausgang solcher Preise kann man vorher nie berechnen.

Geben Sie als Dozent am Literaturinstitut der Universität Hildesheim den Studenten auch Anleitungen zum Schreiben?

Es ist eher so, dass ich Fragen an die Texte der Studierenden richte, auf Stellen deute, die ich besonders gut oder problematisch finde. Ziel ist es, die Selbstreflexion der Studierenden zu fördern. Letztlich hat ja auch jeder Text seine eigenen Regeln, die man als Autor nach und nach entdecken muss.

Die Hauptpersonen der beiden bisherigen Romane sind ca. 15 bzw. ca. 25 Jahre alt. Kommt jetzt zur Vervollständigung einer "Trilogie des laufenden Schwachsinns" (Eckhard Henscheid) noch die Geschichte eines 35jährigen?

Mal schauen. Ich habe verschiedene Ideen und weiß noch nicht, welche sich durchsetzen wird. Fest steht aber, dass es auch im nächsten Roman politisch allenfalls mittelkorrekt zugehen wird.

https://www.piper.de/buecher/wie-ich-faelschte-log-und-gutes-tat-isbn-978-3-8270-1366-8

https://www.uni-hildesheim.de/schreiben/mitglieder/thomas-klupp/

Derbe + sperrige + neue Texte auf der Dachterrasse

Poetry Slammer in Fürth

Der letzte warme Sommerabend 2018: auf der Vobü-Terrazza über den Dächern von Fürth sind die weißen Segel gespannt und die untergehende Sonne scheint rostrot durch Aperol-Sprizz-Cocktailgläser. Dies ist das stimmungsvolle Ambiente für eine Lesung im Rahmen des Programms „eigenWort“, bei der sich drei junge Nachwuchsautoren „ohne doppelten Boden“ präsentierten.

Lara Ermer, die kesse und erfolgreiche Poetry-Slammerin mit dem Lena-Meyer-Landrut-Charme kündigte diesmal auch „derbe“ Texte an und erforschte angesichts eines Tampon-Kaufs an der Supermarkt-Kasse ihre privaten Feuchtgebiete unter dem Titel „Erdbeerwoche“. Ebenfalls witzig: die Leiden der jungen Psychologiestudentin, bei der jeder Small Talk zu einer Therapiesitzung wird („Verrückt sind nur die anderen“). Dass Humor und Engagement auch zusammenpassen, bewies sie mit einem Demo-Gedicht gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz („Sicherheit statt Recht auf Freiheit“). Der munteren Gustavstraßen-Bewohnerin wünscht man, dass sie den Sprung von der schnellen Pointe zum längeren Roman wagt - Bov Bjerg hat’s vorgemacht!

Etwas sperriger sind die Texte von Immanuel Reinschlüssel, der mit Elementen des Hörspiels und des Films arbeitet. Seine Geschichte über die verwirrte Großmutter, die ständig ein entsetzliches Klappern hört, erinnert fast ein wenig an den berühmten fünften Traum von Günter Eich. Die „Sinfonie der Schritte“ im Treppenhaus eines Miet-Altbaus könnte die Vorlage für einen Kurzfilm sein.

Etwas sperriger sind die Texte von Immanuel Reinschlüssel, der mit Elementen des Hörspiels und des Films arbeitet. Seine Geschichte über die verwirrte Großmutter, die ständig ein entsetzliches Klappern hört, erinnert fast ein wenig an den berühmten fünften Traum von Günter Eich. Die „Sinfonie der Schritte“ im Treppenhaus eines Miet-Altbaus könnte die Vorlage für einen Kurzfilm sein.

Robert Segel, der mit Reinschlüssel seit zehn Jahren als Autorenduo „Die Schaffenskrise“ veröffentlicht, stellte zehn garantiert neue und noch nie vor Publikum gelesene Miniaturen vor, die er mit der Überschrift „Sehnsuchtsszenen“ versehen hat. Dabei geht es um kleine menschliche Schicksale: um einen Arbeiter, der jeden Tag an der Bushaltestelle seinen Tag beginnt („So spät“), um eine junge Frau, die nach einer Abtreibung das Familienglück anderer neidisch beobachtet („So unausgesprochen“), oder um den unbekannten Straßenmusikanten Dave Stewart, der in der Fußgängerzone von Stockholm hingebungsvoll „Fields Of Gold“ von Sting interpretiert („So golden“).

Und weil ja 2018 ein Festjahr ist - vor 200 Jahren wurde Fürth eine „Stadt erster Klasse“, was aber nichts mit Fußball zu tun hat! - brachten alle drei Autoren einen Text über ihre Heimatstadt mit. Die Band Creedence Clearwater Revival hatte mal einen Song gemacht, in dem sie erzählten, immer in der Kleinstadt Lodi steckengeblieben zu sein. So ähnlich hörte sich das auch bei Ermer, Reinschlüssel & Segel an: Liebe, Sehnsucht und Hassliebe sind die bestimmenden Emotionen. Am Ende schien unbeeindruckt der Halbmond über Fürth und die nächsten Lesungen (z. B. am 25. Oktober mit Ewald Arenz) müssen wohl drinnen stattfinden.

Reise in den Osten

Navid Kermani präsentiert sein Buch "Entlang den Gräben" (C. H. Beck, München. 442 Seiten, 24,95 Euro)

Ein Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels (2015) reist zu den Kriegsschauplätzen im Osten. So könnte man Navid Kermanis neues Buch-Projekt „Entlang den Gräben“ beschreiben, das er ganz druckfrisch im ausverkauften Innenhof n der Erlanger Stadtbibliothek vorstellte.

Kermani, der übrigens 1987 ein Semester lang an der FAU studierte und dessen Vater nach der Flucht aus dem Iran ab 1959 ein paar Jahre in Erlangen lebte, beschreibt 54 Tage, in denen er von seiner Heimatstadt Köln durch den Osten Europas bis nach Isfahan, der Heimat seiner Eltern gefahren ist. Er sieht sich auf Fragen der sehr dezent nachfasssenden Moderatorin Christine Lubkoll als subjektiven „literarischen Reisereporter“ in der Tradition von Johann Gottfried Seume, Heinrich Heine oder Roger Willemsen, der das Moment des Fiktiven meidet und mit großem Interesse die „Gräben“, die durch Kriege, Bürgerkriege, religiöse und ethnische Auseinandersetzungen aufgerissen wurden, auslotet.

Als interkultureller Religionsversteher, Orientalistik-Experte („ich bin aber kein Islamwissenschaftler“) und kritischer Zeitbeobachter entwickelt Kermani einen sehr eindringlichen Reportagestil, zusammengesetzt aus historischen und gesellschaftlichen Reflexionen sowie intensiven Vor-Ort-Interviews: „Die Gespräche waren von mir akribisch vorbereitet, Übersetzer waren notwendig, an einigen Orten (z. B. in Grosny) war es auch schwierig Leute zu finden, die bereit waren zu reden“. Immer wieder thematisiert er in seinem „Erinnerungsbuch“ auch die eigene deutsch-iranische Identität, die Frage nach der Bindungskraft Europas und die Rolle der Religionen zwischen Säkularisierung und Fundamentalismus.

Bei seinem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz (3. Tag) trug er als Mensch mit doppelter Staatsbürgerschaft den Aufkleber „deutsch“ und traf auf eine Gruppe jüdischer Jugendlicher, die ihm erklärten: „Vorher war der Holocaust nur eine Schullektüre wie andere. Ehrlich gesagt hat uns das nicht mehr interessiert als Algebra“. Kermani beschrieb dem Auditorium, wie er den Jugendlichen den Kniefall von Willy Brandt nahe gebracht hat: „Schuldbewusstsein und Verantwortlichkeit - das sollten die Eckpfeiler einer deutschen Leitkultur sein!“

In der agrarischen Einöde Weißrusslands - eine „sterbende Welt“ - (18. Tag) redete er mit dem Schriftsteller und Blogger Andrej Horvath, der für seine Dorf-Mitbewohner resigniert feststellt, dass bei einem Preis von 80 Cent für die Flasche Wodka die Politik des Diktators Lukaschenko in der fernen Hauptstadt Minsk egal ist. Dem Besucher aus Deutschland vermittelte er: „Europa ist für uns nur ein Name“ - und für Kermani wird unsere enge Fixierung auf Westeuropa bewusst: „Dabei hatte aber der Holocaust und der 2. Weltkrieg sein Zentrum in Mittel- und Osteuropa“.

Die nationale Gedenkstätte Chatyn für die Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erscheint dem Schriftsteller als eines der wenigen Beispiele architektonisch gelungener Geschichts-Erinnerung - ganz im Gegensatz zum Berliner Holocaust-Denkmal oder zur Oskar-Schindler-Gedenkstätte in Brnenec. Beide Orte kritisiert Kermani pointiert: „Es wird versucht eine Einfühlung herzustellen, die es niemals geben kann“.

Einem orthodoxen armenischen Pater stellte er in einer sehr renovierungsbedürftigen Kirche in Berg-Karabach (38. Tag) die Frage, ob es gegenüber den Aserbeidschanern/Türken auch eine Feindesliebe geben müsse. Die lakonische Antwort: „Im Krieg nicht!“ Auf Nachfrage aus dem Publikum lässt Kermani die Frage offen, ob die so tief in der Gesellschaft verwurzelte Kirche einen positiven Faktor für den Osten darstellt.

Das letzte Kapitel ist ein langer Epilog über den vierwöchigen Aufenthalt in Isfahan, einer einstmals blühenden Stadt, der nun das Wasser, d. h. der Fluss Zayandeh Rud abgeschnitten wurde. Kermani erzählt den Zuhörern, dass er aus der staubtrockenen, von Abgasen durchsetzten Luft in eine der großen Moscheen flüchten musste: „Ich wollte nur noch schauen, nicht verstehen.“

https://www.chbeck.de/kermani-entlang-graeben/product/20516417

Ein Genie als gescheiterter Held

Nach seiner Lesung im Nürnberger Kulturzentrum Nord beantwortete Klaus Cäsar Zehrer ein paar Fragen:

Aus welchen Gründen und wann haben Sie die die Region Mittelfranken verlassen?

Ich habe bis zu meinem Abitur in Schwabach gelebt und bin dann für mein Studium der Kulturwissenschaften nach Lüneburg bzw. Bremen gezogen. Seit 15 Jahren lebe ich in Berlin, für einen deutschsprachigen Schriftsteller der ideale Wohnort. Nürnberg ist, bei allem Respekt, nicht gerade der Nabel der literarischen Welt.

Welche Bedeutung hatte für Sie Ihre Arbeit bei der Satire-Zeitschrift „Titanic“ und der Kontakt zu Robert Gernhardt?

Insbesondere die mehrjährige Zusammenarbeit mit Robert Gernhardt war für mich sehr wichtig. Von und mit ihm habe ich nicht nur gelernt, wie man schreiben muss, damit die Leute es freiwillig lesen, sondern auch, wie das Handwerk des Büchermachens funktioniert. So etwas lernt man ja nicht an der Uni.

Sie bezeichnen William James Sidis als „gescheiterten Helden“. Woran ist er gescheitert?

Wahrscheinlich an einer ehrenwerten, aber unmöglichen Aufgabe: der, ein richtiges Leben im falschen zu führen. Nur weil man eine einzigartige Intelligenz besitzt, heißt ja nicht, dass man keine Probleme im Leben hat, im Gegenteil. Eine einsame Ausnahmestellung ist eben zunächst einmal genau das: einsam.

„Das Genie“ ist ein herausragender Bildungs- oder Erziehungsroman. Gibt es andere Werke aus diesem Genre, die sie als Vergleichslektüre empfehlen?

Ich habe mich bemüht, für das Buch einen Stil zu finden, der es den Rezensenten nicht leicht macht, Vergleiche zu anderen Werken zu ziehen, und bin einigermaßen stolz, dass es bisher noch niemand mit Daniel Kehlmanns „Vermessung der Welt“ verglichen hat - obwohl ich das sehr gut finde.

Sollte der Roman Pflichtlektüre für Psychologie- und Pädagogik-Studenten sein?

„Das Genie“ sollte gesetzlich vorgeschriebene Pflichtlektüre für alle sein.

Welche Bedeutung haben für Sie öffentliche Lesungen?

Man schreibt ja nicht für sich selbst, sondern man stellt sich beim Schreiben immer die Leser vor: das da finden sie bestimmt interessant, das lustig, das bewegend. Nun bin ich sehr gespannt, ob der Text so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Das kann man nur herausfinden, indem man ihn vor Publikum liest.

„Ein bisschen Glück war auch dabei!“

Interview mit Bov Bjerg über seinen Erfolgsroman „Auerhaus“

und die Folgen

Inwieweit sind Sie in die Folgeprojekte Ihres Romans „Auerhaus“ involviert?

Am ersten Drehbuchentwurf des geplanten Kinofilms war ich beteiligt, im Moment ist allerdings unsicher, ob die Constantin das Projekt überhaupt realisieren wird. Bei den Dramatisierungen war ich nie beteiligt, weil jedes Theater seine eigene Fassung schreibt. Insofern war ich jedes Mal gespannt, was dabei herausgekommen ist. Die Uraufführung in Düsseldorf hat mich sehr berührt, hat mir total gut gefallen unter anderem auch deswegen, weil sich der Song „Our House“ in allen möglichen Varianten durch das Stück zieht, z. B. auch als Weihnachtslied interpretiert wird. Die Berliner Inszenierung (Deutsches Theater) erscheint mir wesentlich abstrakter und assoziativer, was allerdings dazu führen kann, dass man dem Handlungsablauf schwerer folgen kann. Ich bin bei solchen Bearbeitungen (auch bei der Hörspielfassung des RBB) recht offen; wenn da nicht jemand Schindluder mit dem Text treibt, bin ich von jeder Beschäftigung mit meinem Text geschmeichelt.

Wie erklären Sie sich rückblickend den großen Erfolg des Romans „Auerhaus“?

Es ging in Etappen voran: der Verlag hat Vorab-Leseexemplare an Kritiker und Buchhändler geschickt, letztere waren durchgehend von dem Buch sehr angetan noch bevor es offiziell erschienen ist und bestellten bereits größere Mengen für ihre Läden. Dann kam eine Fülle von durchwegs positiven Rezensionen, etwas später erfolgte die Besprechung im „Literarischen Quartett“ des ZDF. So kam eins zum anderen, und ein bisschen Glück war wohl auch dabei.

Wie würden Sie einem Leser die stilistische Kehrtwende zwischen Ihrem Erstling „Deadline“ und dem Roman „Auerhaus“ erklären?

„Deadline“ habe ich geschrieben, weil ich sauer war auf einen Literaturbetrieb der gehobene Unterhaltungsliteratur einseitig begünstigt und Literatur, die sich etwas mehr traut, links liegen lässt, weil man glaubt, dies könne man dem Leser nicht zumuten. Die experimentelle und etwas sperrige Sprache von „Deadline“ hat sich schlichtweg auch aus dem Stoff entwickelt, denn die Erzählerfigur ist eine Übersetzerin, die ständig sprachliche Alternativen erwägen muss. Die gedruckte Auflage von „Deadline“ war 750 Stück, davon sind 224 verkauft worden, der Rest ist bei einem Lagerbrand zerstört worden.

Was darf man von Bov Bjerg nach „Auerhaus“ erwarten?

Der Verlag hätte natürlich so bald wie möglich einen neuen Roman, aber ich brauche dafür so lange, wie ich dafür brauche. Ich habe eine ungefähre Idee und habe auch angefangen zu schreiben. Im Moment bin ich dabei herauszukriegen, wohin das Ganze gehen soll, d.h. es bilden sich die Klumpen aus denen der neue Roman entstehen wird.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Robert Stadlober zustande gekommen?

Ich wollte für das Hörbuch „Auerhaus“ eine prominente Stimme gewinnen und da ist mir Robert Stadlober eingefallen, den ich nicht nur als Schauspieler sondern auch als politischen Menschen schätze. Ich habe ihn dann einfach dreist nach einer Theatervorstellung angehauen; er hat sehr schnell zugesagt und auch eine sehr relaxte Coverversion von „Our House“ produziert.

Was ist für Sie der Unterschied zwischen einer abendlichen öffentlichen Lesung etwa in einer Buchhandlung und einer Lesung vor Schülern?

Es kommt zunächst darauf an, ob die Schüler das Buch schon kennen oder nicht. Es entwickeln sich mit 17- oder 18jährigen in jedem Fall interessante Diskussionen und Gespräche, über die ich sehr glücklich bin. Ich stelle erfreut fest, dass Leute, die gut 30 Jahre jünger sind als ich, mit dem Roman etwas anfangen können, unabhängig von der Zeit, in der das Geschehen spielt.

Eine typische Schülerfrage könnte sein: Wie stark sind die Parallelen zwischen dem Ich-Erzähler Höppner und dem Autor Bov Bjerg?

Die Frage wird eigentlich immer gestellt, manchmal gebe ich darauf Antworten, manchmal nicht.

Und wie kommt man eigentlich auf das Autoren-Pseudonym Bov Bjerg?

Darauf gebe ich grundsätzlich keine Antwort!

Erzählen oder Zählen?

Interview mit dem Autor Jonas Lüscher am 18. Mai 2017 in Sulzbach-Rosenberg

Wie ist Ihr persönlicher Umgang mit Rezensionen und Bestsellerlisten?

Natürlich liest man Rezensionen, ich freue mich besonders dann wenn sie substantiell sind, wenn sich jemand - möglicherweise auch kritisch - sehr genau mit dem Text befasst hat. Auch Bestsellerlisten nehme ich wahr, wobei die SWR-Liste für mich einen besonderen Stellenwert hat.

Waren Sie überrascht von dem Erfolg Ihres neuen Romans „Kraft“?

Ich war mir nicht sicher, weil ich befürchtete, dass der Roman für viele zu fremd oder zu schwierig ist.

Muss man also ein Philosophie-Studium abgeschlossen haben, um den Roman erschöpfend lesen zu können?

Auf keinen Fall! Es sind zwar viele Anspielungen enthalten, dennoch sollte es auch ohne dies ein Lesevergnügen sein. Wenn ein Schüler Voltaires „Candide“ im Gymnasium liest, wird ihm auch das eine oder andere entgehen. Ich habe den Anspruch, dass man mein Buch auf mehreren Ebenen lesen kann.

Kann man den Roman „Kraft“ auch sehen als Ausdruck Ihrer eigenen Enttäuschung über den Hochschulbetrieb?

Nein, das würde meine Gefühle nicht treffen; es ist eher ein Roman über das Verhältnis von Geisteswissenschaften und Technik, von Optimismus im Silicon Valley und Pessimismus im old europe.

Thematisieren Sie also eher die naive Zukunftsgläubigkeit der Amerikaner?

Ja, aber es geht speziell um die Technikgläubigkeit des Silicon Valley. Dieser Ort ist eine Art von Blase, der mit dem Rest von Amerika wenig zu tun hat.

Sehen Sie in ihrer Hauptfigur Kraft eine Parallele zu Goethes Faust, dem verzweifelt suchendenden und liebenden Wissenschaftler?

Das klingt gut, ist mir aber nie bewusst gewesen, sie sind der erste, der diese Verbindung gesehen hat.

Warum haben für Sie die Themen Finanzkapitalismus, Neoliberalismus und Unternehmertum eine so große Bedeutung beim Schreiben?

Weil ich es für sehr wichtige Themen halte, mit denen ich mich auch wissenschaftlich beschäftigt habe. Wir leben in einer durch und durch ökonomisierten Welt, mit diesen Themen erhalten Romane mehr Relevanz. Ich wüsste nicht wie ich schreiben sollte, wenn das nicht - zumindest im Hintergrund - eine Rolle spielt. Leider fürchten sich viele Autoren vor diesen Themen, weil sie glauben, es könnte langweilig sein oder sie würden zu wenig davon verstehen. Ich dagegen gelte manchen schon als Finanzmarktspezialist, was ich natürlich auch nicht bin.

Sie haben sich lange mit der Frage beschäftigt, ob man die Welt besser durch Erzählen als durch Zählen (= Analysieren) beschreiben kann.